yogaścittavṛttinirodhaḥ ॥1-2॥

上接瑜伽经 1.1,那游荡在沙漠与丛林中的修行者继续问道:一个人将自己灵魂的力量收摄回自身,并限制其向外波动,他处于何种状态?

帕坦伽利回答:他处于虽然已不再被完全的束缚,但还没到终极解脱的状态。他已斩断了自我与非我之间的虚幻联结,不再执着于外在事物,但他的灵魂仍驻留在肉身之中。

第二句经文明确的给出了Yoga的定义:瑜伽是citta-vṛtti-nirodhaḥ

这里的Citta,并不能简单的对应到英文的Mind,或者中文的心、头脑,而是内在官能的复合体(Antahkarana)。包括Manas(感觉的官能)、Buddhi(判断决策的官能)和Ahamkara(自我意识,我慢,我执),以及狭义上的Citta(个体无意识、集体无意识、过往体验及记忆的储藏库)。Swami Prabhavananda对此有个非常形象的比喻:

Manas报告说:“一个巨大的生命体正在迅速逼近。” Buddhi判断道:“那是一头公牛。它愤怒了,它要袭击某个人。” Ahamkara尖叫道:“帕坦伽利,它要袭击的人是我。是我看到了这头公牛。是我受到了惊吓。是我准备拔腿逃跑。” 这个人随即爬上了附近的一棵树,Ahamkara补充说:“现在我知道,这头公牛很危险。其他人并不知道这一点,这是我个人的经验(citta),它会使我在今后避开这头公牛。” (参看中译本《帕坦伽利瑜伽经及其权威阐释》)

从瑜伽数论哲学的角度,既然Citta的组成部分Ahamkara、Manas、Buddhi都是由Prakrit演化而来,Citta自然也包含了三种质性(gunas):Sattva(悦性、善性),Rajas(激行、动性),Tamas(惰性)。并且Cit(purusha,纯粹意识或者说灵魂、本我)也”融”在了里面。

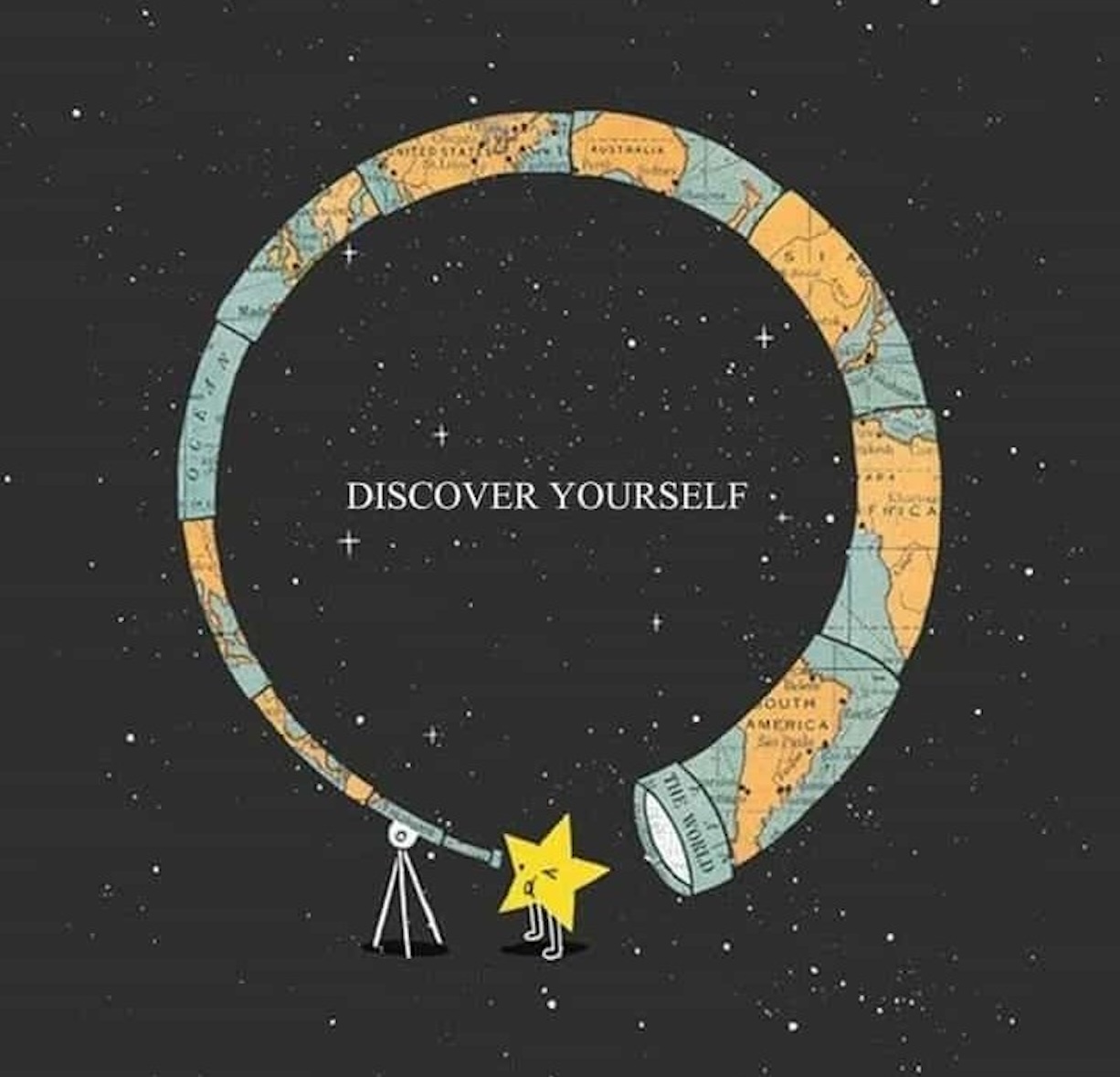

所以Citta里既有Prakrti,也有Purusha,P、P不分,“迷”才是“苦”的原因,数论、瑜伽的修行就是为了能分辨这两者,是通过分辨,通过清晰的“看见”,让purusha自己觉到自己,让觉觉到觉。而不是通过buddhi这面镜子,误认为镜中的P才是P。

Manas、Buddhi、Ahamkara都是因为Prakrti三质性的失衡而演化而来,都具有动性、惰性,所以Manas会Vrtti、Buddhi也会Vrtti,都会变化、波动。这就是所谓的Citta Vrtti,心猿意马,上蹿下跳、东奔西跑。

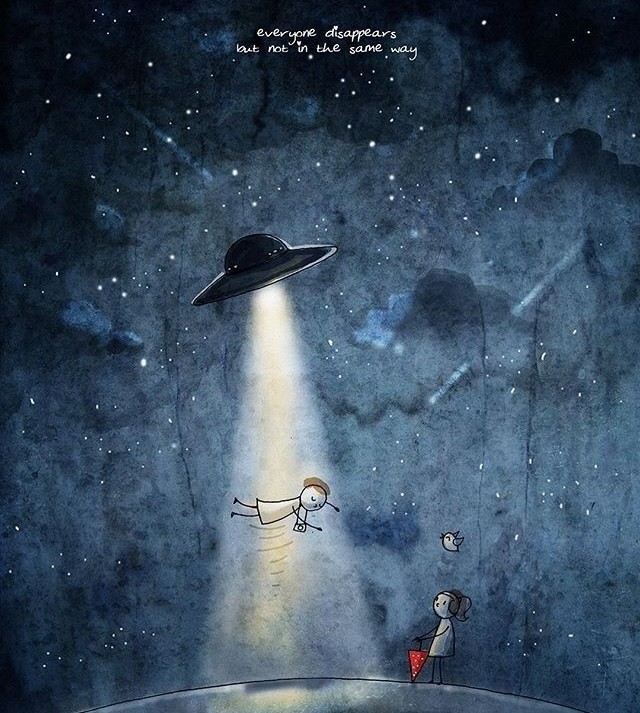

Cit(purusha、本我、灵魂)在Citta里,被层层遮蔽,透过不断变幻着的面罩Citta看自己、看世界,“我”、世界自然是无常的、虚幻的。瑜伽的修行就是让Citta变得稳定、澄明,这样Citta里的Buddhi才能如实的呈现。即便到了Viveka-khyati(明辨慧、分辨智)这个阶段的purusha还是误以为镜中的才是自己。直到最后的最后,Citta的三质性消融归于Prakrti,Buddhi这面镜子没了之后,purusha这才“觉”到自己什么都不是却又什么都是,“觉”就是“觉”本身,本自清净、本自具足、永恒不变、不入轮回,这才是是终极的的分离,这才是moksha(解脱),kaivalya(独存)。虽然自始至终都没真正的在一起过。

这整个过程,都是Nirodha。这个词中文版的瑜伽经有很多种不同的翻译:抑制、抑止、约束、悬止、止息、息灭等等。Nirodha其实包含了所有的这些含义。

Vyasa注释这句经文时特意强调了:帕坦伽利在这里并没有加入Sarva(所有的、全部的)这个词。也就是说并不是Citta的所有波动都止息了才是Yoga。

Swami Rama说:“Nirodha并不意味着你不应该思考。停止思考并非瑜伽之道。控制并不意味着不做某事或停止运作。它意味着懂得如何使用某种能力,有意识地控制内在的各种未知力量。Nirodha意味着引导、调节、加强和正确使用。”

TKV Desikachar说:“Nirodha指的是对其他活动的约束,而不是所有活动的停止。所谓的控制、约束,指的是:如果我在这里,我就不在别处。瑜伽是引导心灵关注当下正在发生的事情,让心灵不再陷入那些会使人偏离既定方向的活动中。”

所以先别急着止息,别急着灭,这种终极的状态不是做出来的,而是经过努力最终放下后被恩赐的果实,是成熟后自然落下的,而不是摘下来的。通过控制、约束,Citta的Rajas、Tamas的质性会减弱,Sattva会增强,我们能做的仅此而已,后续的演变不在我们掌控之中,因为一想要掌控你就会退转哈,很妙不是么?

以上,只是断章取义的杂糅了各个版本的瑜伽经注解,还是那句话:任何你觉得“是地是地”的部分那都是先贤们的真知灼见,“非也非也”的部分都是我个人的胡言乱语,切莫轻信。瑜伽强调亲证、实证,所以还请亲自去研读去练习去体验去感受!